Vinci, la fin de l’ancien monde

En plus d’avoir été un des peintres les plus remarquables de la Renaissance, Léonard de Vinci témoigne de la vision du monde de son temps. A travers ses toiles se laisse dessiner une mentalité collective particulière – l’esprit d’une époque, en somme. En ce siècle lointain, tous les « ailleurs » de la Terre étaient toujours des lieux bien délimités, balisés par la figure récurrente des montagnes, comme le note Jean-François Gautier. Dans la peinture des siècles ultérieurs, au contraire, c’est la mer qui prévaudra, avec ses immensités à perte de vue : l’ici et l’ailleurs ne seront plus distingués par une ligne de démarcation, et ils finiront même par se confondre. Du monde clos, on aura basculé dans l’univers infini.

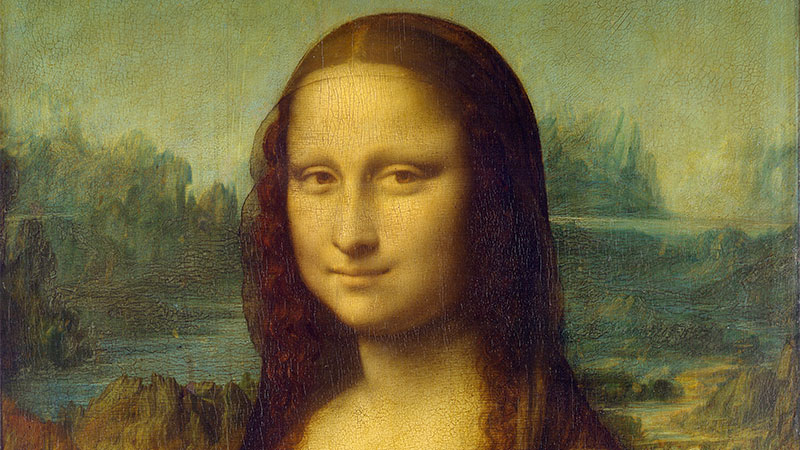

La Joconde (détail). Domaine public. Coll. Musée du Louvre. Source : Wikimedia

Le cinquième centenaire de la mort de Leonardo da Vinci (1452-1519) redonne un peu de visibilité à une œuvre qui, Joconde oblige, n’a pour autant jamais quitté les cimaises des plus importants musées de la planète. Les travaux des historiens de la peinture italienne, notamment ceux de Daniel Arasse (Vinci. Le rythme du monde, 1997), y retrouvent un peu d’actualité. Il y a néanmoins un aspect de l’œuvre qu’ils n’abordent pas : celui du tableau considéré comme une représentation possible de l’espace vécu collectivement, à une époque donnée. L’espace propre à la peinture de Vinci, comme d’ailleurs celui de la peinture de Raphaël, est un espace limité. Un espace dédoublant certes l’ici et l’ailleurs, mais néanmoins limité. Et c’est précisément cela qui était appelé à disparaître dans les représentations picturales des époques ultérieures.

L’ici et l’ailleurs

Chez Vinci, la scène de premier plan est le plus souvent celle de l’ici, du chez soi, du récit partagé avec le spectateur. Mais cette scène-là, le peintre la cale dans un autre espace qui lui donne une limite reculée, une altérité, un arrière-plan sans lequel l’ici n’aurait pas de signification. Et ce lointain reçoit chez lui une figuration constante, celle d’une montagne.

Ainsi l’horizon de la Joconde (probablement terminée en 1519, année du décès de Vinci) est-il montagneux, tout comme l’était déjà celui de l’Annonciation (1472) qui date des vingt ans d’un jeune peintre alors apprenti chez Verrocchio, ou encore celui de la Madone à l’œillet (1473) :

La Madone à l’œillet. Licence CC BY-SA 4.0. Coll. Alte Pinakothek, Munich. Source : Wikimedia

Il en ira de même dans la très large Cène (1498) du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan, où la dominante des fonds est une frontière montagneuse. Ou encore pour ces deux œuvres magistrales peintes sur des fonds de montagnes que sont La Vierge aux rochers (1486) ou l’ultime Sainte Anne (1516) :

La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne. Domaine public. Coll. Musée du Louvre. Source : Wikimedia

La ligne des montagnes

Cette thématique redondante ne peut être confondue avec une signature personnelle de Vinci, puisqu’elle se retrouve après lui chez Raphaël. Elle est d’abord héritée. Les Fuites en Egypte signées de Giotto (1306), de Duccio (1308) ou de Fra Angelico (1452) présentaient elles aussi des horizons de montagnes, à propos d’un itinéraire pourtant réputé ouvert sur l’inconnu. Il s’agit là d’une topique au sens d’Aristote, c’est-à-dire d’un lieu commun de la faconde picturale. Aristote disait dans sa Rhétorique que le topos est « ce sous quoi tombent de nombreuses réflexions » (II, 26, 1403 a 17). Ainsi le lieu commun des montagnes se trouve-t-il partagé par une multiplicité de propositions, celle de la Gioconda tout autant que différentes représentations relatives à des personnages bibliques : leur horizon n’est pas infini au sens abstrait, mais réputé limité comme peut l’être un regard humain. Sans cette limite, la peinture ne serait pas cosa mentale, c’est-à-dire une discipline du savoir, mais une fantaisie de l’imagination. Et Vinci – qui n’aimait pas les contraintes de la perspective géométrique initiée dans les années 1420 par Brunelleschi – ne traite pas ce topos à la légère. Dans les documents du Codex Atlanticus légués par le peintre (collection de Windsor), apparaissent ainsi une douzaine d’études de montagnes aussi travaillées les unes que les autres. Par exemple celles-ci :

Mountainous landscapes. © Royal Collection Trust, London. Source : rct.uk

Le même Codex Atlanticus contient par ailleurs un texte étrange, récit d’un voyage extraordinaire du peintre en Orient, très précis et totalement fictif :

« Au Devadar de Syrie, représentant du sultan sacré de Babylone. Me trouvant dans ces contrées d’Arménie pour mener à bien avec amour et application cette mission pour laquelle tu m’as envoyé, je suis entré dans la ville de Calindra, proche de nos frontières. Cette ville est située dans cette partie du Taurus arrosée par l’Euphrate et donne vers les cornes du mont Taurus du côté du couchant. Ces cornes sont si élevées qu’elles semblent atteindre le ciel, et dans tout l’univers il n’existe pas de terre plus haute que son sommet… »

Ainsi une ville étrangère imaginée par Vinci répond-elle du même topos que les portraits ou les scènes bibliques proposées par le peintre : elle n’existe que sur des fonds de hautes montagnes infranchissables, qui semblent la condition pure de sa possibilité. Cela signifie que dans la bipartition dynamique des espaces, la distinction entre le proximal et le distal, entre l’ici et l’ailleurs, entre ce que la culture hellénique nommait les domaines d’Hestia et d’Hermès, entre l’Italie florentine de Vinci et les horizons asiatiques du Livre de Marco Polo (1298), il existe une dialectique qui échappe aux digressions vers l’infini par la grâce d’une frontière définitive, celle d’une chaîne de montagnes imposant un terme aux rêveries sur l’ailleurs. Le monde est à la fois ici et fini, ce qui ne lui interdit pas d’être mouvement.

La mer infinie de la modernité

C’est précisément cela qui va s’effacer progressivement de l’horizon pictural européen, par la convocation des étendues marines dans les représentations.

Quentin Metsys, Vierge à l’enfant avec Sainte Elizabeth et Saint Jean-Baptiste. Domaine public. Coll. Clark Art Institute. Source : Wikiwand

Après les premiers voyages de Colomb (1492), ou d’Amerigo Vespucci au début du XVIe siècle, c’est un horizon indéfini qui va lentement s’imposer. A coup sûr dans l’école anversoise, dès les années 1520-1530, avec les paysages de Patinir (Passage du Styx) ou de son ami Metsys (Vierge à l’enfant), combinant des montagnes fantaisistes avec les derniers méandres de l’Escaut ouvrant, au-delà de l’estuaire, sur l’indéfini de la mer.

Viendront plus tard van Ruysdael dans l’école flamande, et Claude Gellée dans l’école franco-italienne, qui étendront vers l’au-delà du visible les représentations d’un champ pictural précédemment clos, mais maintenant bouleversé par les grands voyageurs et par les retombées du procès de Galilée (1610-1633). Et c’est bien de ce monde clos que Léonard de Vinci fut l’un des derniers chantres majeurs. Motif pour lequel il suscite encore aujourd’hui quelque nostalgie.

Jean-François Gautier

Source : linactuelle.fr