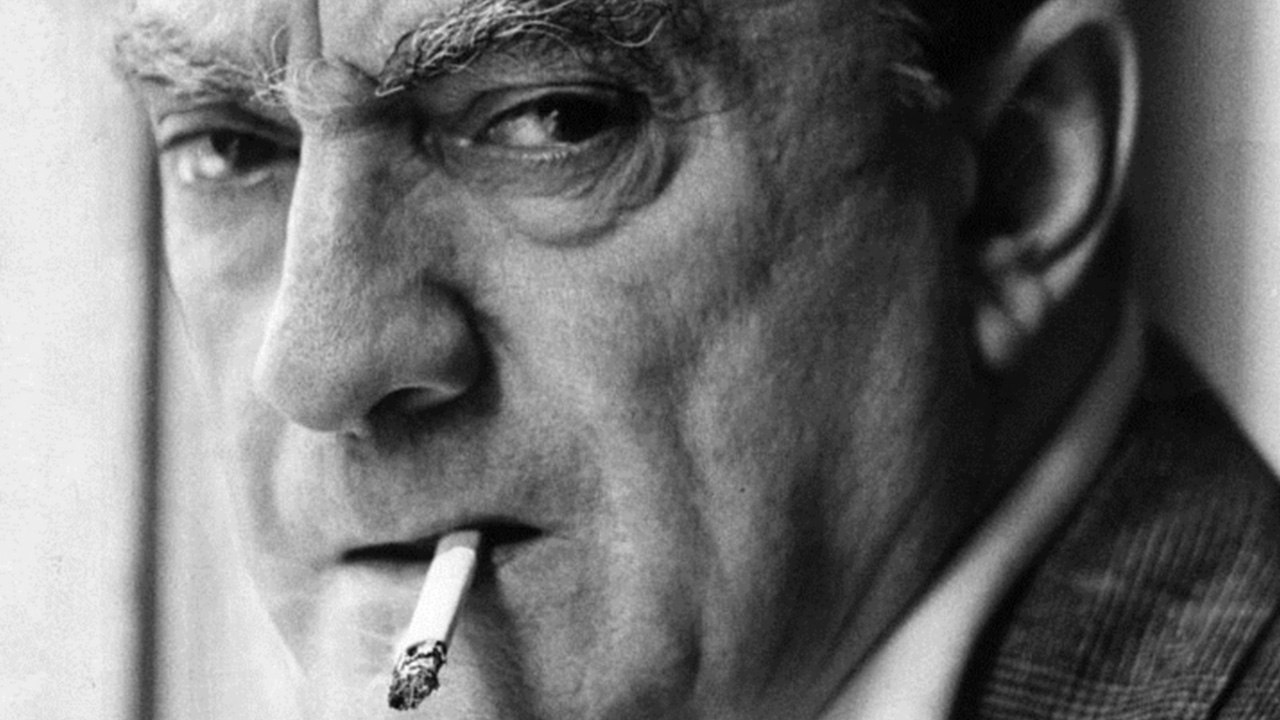

Luchino Visconti, portrait du dernier Guépard

Toute l’œuvre de Visconti respire l’héritage européen. Il ne cesse de puiser son inspiration dans les œuvres artistiques qui ont fait l’Europe. « Il est naturel, pour qui croit sincèrement au cinéma, de tourner les yeux avec nostalgie vers les grandes constructions narratives du roman européen, et de les considérer aujourd’hui comme la source d’inspiration peut-être la plus vraie. »

Luchino Visconti di Modrone est un personnage hors du temps. Sorti de son écrin tel le dernier joyau d’un temps révolu, cet esthète aristocrate fait du cinéma comme l’on crée une œuvre d’art, une œuvre totale. Son cinéma se nourrit des chefs-d’œuvre de la littérature et de la musique européenne. « Je suis de l’époque de Mann, de Proust et de Mahler », disait-il. Profondément latin et milanais, il porte toutefois une dévotion particulière au génie germanique, qu’il tient probablement de son caractère lombard et de son éducation très stricte et disciplinée. Cette dualité explique sans doute l’ambivalence de son destin : politiquement de gauche et artistiquement de droite ? Un mélange explosif assurément.

L’origine du Guépard

Celui que l’on surnomme Il maestro – il a fait la gloire de Claudia Cardinale, d’Alain Delon, de Romy Schneider, Maria Callas, Marcello Mastroianni, Helmut Berger et tant d’autres – est né à Milan le 2 novembre 1906, jour des Morts. Toute sa vie, il verra dans ce curieux hasard du calendrier le signe de sa malédiction. Le décor est ainsi planté.

Luchino est le quatrième des sept enfants du comte Giuseppe Visconti di Modrone, issu de la haute aristocratie lombarde dont la famille a tenu la « Seigneurie de Milan pendant deux siècles », et de Carla Erba, fille de la bourgeoisie milanaise ayant fait fortune dans l’industrie pharmaceutique. Pour Visconti, on n’échappe pas au destin familial. Laurence Schifano, sa biographe française, explique ainsi qu’« il a, de naissance, reçu les clefs d’un royaume qui est celui du Temps[1] ». Mais il sait que ce lourd héritage fait partie du passé, de « l’âge d’or » d’avant-guerre. Le monde d’avant, incarné par le prince Salina dans Le Guépard (1963), laisse place à un monde nouveau, incarné par Angelica, et à l’inéluctable progression du monde ouvrier.

Dès sa plus tendre enfance, Luchino se passionne pour le théâtre et l’opéra. Il fait ses classes à la Scala. Il confie : « Je suis né avec l’odeur de la scène dans les narines. Celle, privée, que nous avions rue Cerva, et celle, stupéfiante, exaltante de la Scala. » Jeune adulte, il se tourne pourtant vers une carrière auprès des chevaux, une autre de ses passions. Des années plus tard, il répétera :

« C’est avec les pur-sang, que j’ai appris à faire travailler les acteurs ; les faire travailler, c’est-à-dire les faire plier à sa volonté, les faire aller à sa guise, les “créer” ou les recréer. »

Le cinéma anthropomorphique

À cette époque, toute sa vingtaine, ses idées politiques ne sont pas encore déterminées : « Il revêt un temps la chemise bleue des jeunes nationalistes, bientôt incorporés dans les formations fascistes. » Elles vont s’aiguiser avec sa pratique du cinéma. Luchino découvre le métier de cinéaste en France, à tout juste 30 ans, aux côtés de Jean Renoir, rencontré grâce à son amie Gabrielle Chanel. Luchino Visconti est, en 1936, assistant et costumier du metteur en scène sur le tournage d’Une partie de campagne. Le Milanais se fait remarquer pour son grand professionnalisme et son sens du détail dans les costumes.

Cette rencontre apparaît comme décisive dans le destin de Visconti. Tout d’abord, Renoir est le père du réalisme cinématographique. Ses méthodes de travail, son savoir-faire resteront des modèles pour le jeune cinéaste qui s’en inspirera. Renoir est aussi synonyme de Parti communiste. Jusqu’alors, Visconti vivait en Italie sous la censure fasciste. Son passage en France lui permet de lier des amitiés, d’intégrer les réseaux antifascistes et de se familiariser avec une idéologie qui ne le quittera plus. Un proche du metteur en scène explique que cet attrait était « un choix mi-esthétique, mi-idéologique[2] ».

En 1942, en plein fascisme, Visconti tourne, à 36 ans, son premier film, Ossessione (Les Amants diaboliques), adaptation controversée du roman de James Cain Le Facteur sonne toujours deux fois (1934). Dès sa sortie en salles en 1943, le film est saisi. Outre le scandale moral, le film inaugure le courant néoréaliste et figure ce que Visconti appelle le « cinéma anthropomorphique », qui compte mettre à nu « la vraie humanité des hommes », dépeinte à travers de simples gens de milieux populaires, dénuée de superflus romanesques. Visconti est un lecteur de Gramsci, son cinéma ne peut être qu’engagé. Certains diront même que « Visconti propose une peinture marxiste de la réalité[3] ».

En effet, pour lui, le réalisme est intrinsèquement violent. L’exemple parfait en est le ring de boxe que l’on retrouve dans Rocco et ses Frères en 1960. À l’image de la tragédie grecque, le ring est le lieu de la catharsis, où se déchaîne toutes les douleurs. Le boxeur – Rocco, joué par Alain Delon – est l’incarnation du courage et de la virilité, exposé tel le bouc-émissaire qui expurge les fautes de sa famille (ici celles de son frère Simone).

À cet égard, Luchino Visconti passe souvent pour un metteur en scène très difficile, coléreux, voire odieux. Le cinéaste italien Gerardo Guerrieri témoigne d’ailleurs que « son rapport avec les acteurs était un mélange de tyrannie et d’adoration ». Il pousse ses acteurs à leur dernière limite : « Ce qui m’intéresse, ce sont les situations extrêmes, dira-t-il, les moments où une tension anormale révèle la vérité des êtres humains : j’aime affronter les personnages et la matière du récit avec dureté, avec agressivité. » Ce trait de personnalité fait partie de son personnage, lui qui ne sépare pas vie privée et vie professionnelle. Une énergie insatiable, une âpreté dans le travail : « Pour lui, il n’y avait pas de différences entre le film, le théâtre et la vie privée », constatera son acteur fétiche et compagnon Helmut Berger[4].

L’esthète

Ses films suivants sont toujours marqués par une certaine vision politique. Bien que désavoué par les milieux de gauche, le chef-d’œuvre du Guépard (Palme d’or 1963), adaptation du roman du duc de Lampedusa, lie parfaitement l’élégance esthétique au réalisme historique qui lui est cher. Le film peint le passage d’une époque ancienne (aristocrate) à celle d’un monde nouveau plein de promesses, passage illustré par cette phrase du personnage du prince Salina : « Il faut que tout change pour que rien ne change. » « Nous étions les guépards, les lions. Ceux qui nous remplaceront seront les chacals, les hyènes, et tous tant que nous sommes : guépards, lions, chacals ou brebis, nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre. » La scène finale du bal est entrée dans la mythologie du 7e art tant elle incarne le paroxysme du raffinement et du politique.

Toutefois, Le Guépard semble marquer un tournant dans l’œuvre de Visconti, qui délaisse désormais l’aspect social et réaliste. Puisant son inspiration chez Thomas Mann, Gabriele d’Annunzio et Richard Wagner (on est loin des auteurs communistes de ses débuts), la fin des années 1960 ouvre l’ère d’une trilogie allemande. Celle-ci est initiée par Les Damnés (1969), film engagé retraçant la montée du nazisme, et marque les débuts de sa collaboration avec son acteur fétiche, sa muse, l’Autrichien Helmut Berger. Le deuxième film de la trilogie est l’adaptation (1970) du célèbre Mort à Venise de Thomas Mann. L’âge peut-être aidant, Visconti s’attache en effet désormais au déclin, à la mort et donne la part belle à l’esthétisme. La trilogie se conclut avec Ludwig : Le Crépuscule des dieux (1972), biopic du roi Louis II de Bavière, avec Helmut Berger et Romy Schneider, qui retrouve le rôle de Sissi pour l’occasion. D’aucuns qualifieront la fin de son œuvre de décadente. Les thèmes chers à ses yeux apparaissent en effet en exergue : la thématique du temps (la vieillesse s’oppose à la jeunesse ; les personnes et événements qui font l’histoire ; l’évolution inéluctable – on ne peut pas échapper au destin), l’importance de la famille (surtout le rôle de la mère), mais aussi son ambiguïté sexuelle (notamment dans Violence et Passion (1974) avec le duo Burt Lancaster-Helmut Berger)…

L’héritage européen

Dans son essai L’Art du roman, Milan Kundera écrit qu’« un Européen est celui qui a la nostalgie de l’Europe ». En ce sens, le maestro est bien un Européen. Il ne cesse de puiser son inspiration dans les œuvres artistiques qui ont fait l’Europe.

« Il est naturel, pour qui croit sincèrement au cinéma, de tourner les yeux avec nostalgie vers les grandes constructions narratives du roman européen, et de les considérer aujourd’hui comme la source d’inspiration peut-être la plus vraie. »

Toute l’œuvre de Visconti respire en effet l’héritage européen. En termes d’adaptations tout d’abord, le metteur en scène italien reprend les plus grands romanciers européens : Fiodor Dostoïevski avec Les Nuits blanches (1957), Albert Camus avec L’Étranger (1967), Thomas Mann avec Mort à Venise (1970). Le réalisateur donne aussi une grande place à la musique dans ses films (le rôle de Richard Wagner dans Ludwig, la musique de Gustav Mahler dans Mort à Venise…) et à l’opéra. Son travail avec Maria Callas, notamment, est probant : le 7 décembre 1954, il inaugure la saison de la Scala avec La Vestale de Spontini ; en mars 1955, c’est La Somnambule de Vincenzo Bellini et, en mai 1955, La Traviata de Verdi.

Mais son plus grand projet, qu’il a rêvé pendant près de trente années, est l’adaptation d’un auteur qui le fascine depuis son adolescence : Marcel Proust. Avec Suso Cecchi d’Amico, sa fidèle scénariste, Visconti a tout préparé pour l’adaptation d’À la recherche du temps perdu : le scénario, les rôles, les repérages de terrain… Pourtant, le chef-d’œuvre ne sera jamais tourné ; par superstition peut-être. Luchino Visconti disait toujours qu’il serait son dernier film. Prophétie auto-réalisatrice, et sa santé déclinant, le Milanais préférait s’atteler à d’autres projets. Telle la Sagrada Família, l’œuvre magistrale du « dernier prince du cinéma[5] » reste donc inachevée.

Pour conclure, laissons l’acteur Dirk Bogarde, qui a joué dans Les Damnés et Mort à Venise, répondre à la question : qui était donc Luchino Visconti di Modrone ?

« Était-il décadent ? Pas que je puisse en témoigner. Homosexuel ? Je n’ai jamais fait la lumière là-dessus, mais on supposait toujours qu’il l’était. Cruel ? Parfois. Et arrogant ? Oui, vraiment. Gentil ? Souvent. Généreux ? Très. Amusant ? À vrai dire, je ne pense pas qu’il l’était. Il est rare que je l’aie entendu rire. À peine un vague sourire, un sourcil levé. […] Mais je pense que je n’ai jamais connu personne, dans le monde du cinéma, qui pût comme lui parler de Klimt et de Karajan, de Proust et de Peanuts, de Mozart et de Mantovani, ou de la Duse et de Doris Day. »[6]

Gaëlle B. – Promotion Marc Aurèle

Notes

- [1] Laurence Schifano, Visconti, une vie exposée, Gallimard, 1987.

- [2] Duccio Trombadori, fils d’Antonello Trombadori.

- [3] Étienne Criqui, « Pour une lecture politique de l’œuvre cinématographique de Luchino Visconti », in Revue française de science politique, 1982.

- [4] Helmut Berger, Autoportrait, Seguier, 2015.

- [5] Claudia Cardinale.

- [6] Dirk Bogarde, « The mountain and the magician », in The Daily Telegraph, 24 décembre 1990.