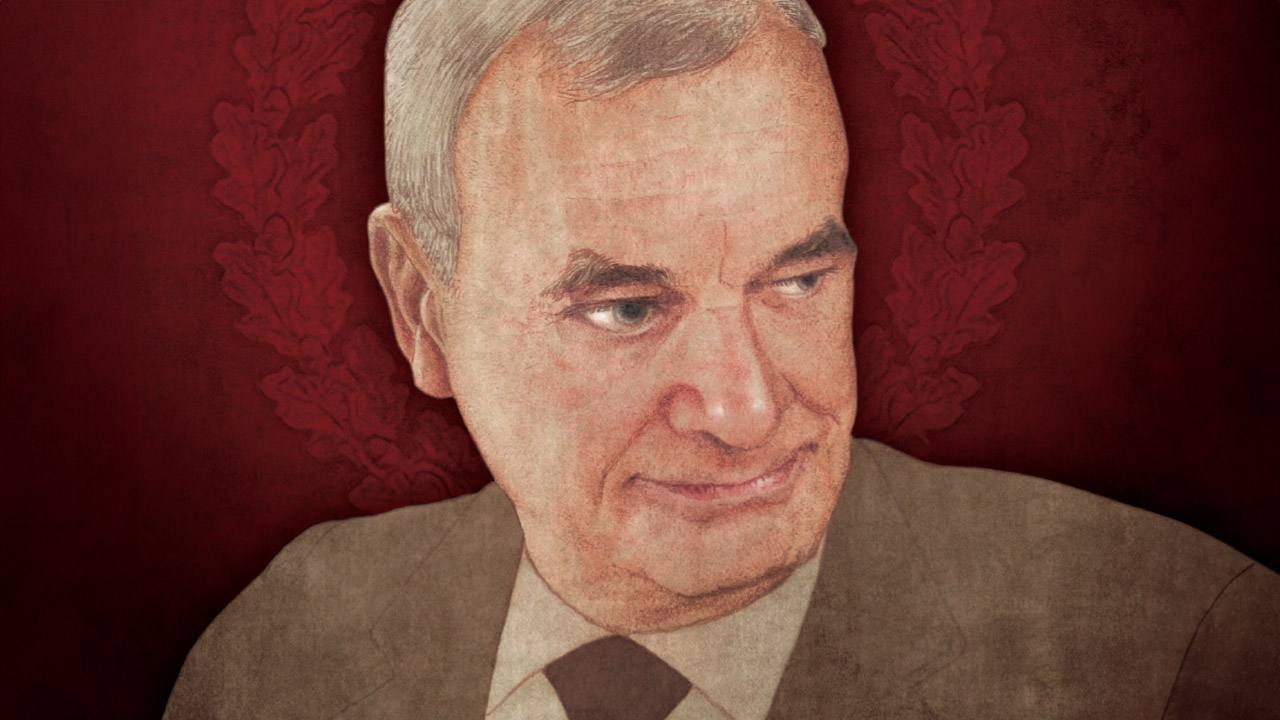

Repenser l’écologie : entretien avec Jean-François Gautier

Entretien avec Jean-François Gautier paru dans Le Recours aux forêts n°7 (hiver 1997-1998).

Dans un entretien publié en 1997, Jean-François Gautier rappelle que l’Univers et la Nature, en tant que concepts généraux, ne sont pas des objets scientifiques, et que l’écologie, en tant que science, analyse les équilibres dynamiques des milieux vivants, mais pas « la Nature » en soi. Il critique l’écologie politique pour son mythe d’une Nature idéalisée, risquant de verser dans une utopie totalitaire, et prône une approche pragmatique de problèmes concrets comme la pollution, tout en dénonçant les dérives de certains mouvements.

Nous suivons avec beaucoup d’intérêt depuis déjà plusieurs années, les travaux de Jean-François Gautier. Cet entretien réalisé suite à la publication en 1996 aux éditions Acte Sud de son livre l’Univers existe-t-il ?, provoqua de nombreuses discussions dans notre équipe, qui trouvèrent un prolongement dans une riche correspondance avec lui. Jean-François Gautier prit toujours la peine de traiter nos objections et de nous répondre rapidement. Nous publions ici l’entretien original à partir duquel s’établit cette correspondance et publierons dans le prochain numéro quelques-unes des réponses qu’il fit à nos questions.

Le Recours aux forêts : Votre livre l’Univers existe t-il ? développe un thème central : l’Univers n’existe pas en tant qu’objet d’une science. Peut-on l’amplifier ainsi : la Nature n’existe pas en tant qu’objet d’une science ?

Jean-François Gautier : La Nature, la phusis, en tant que généralité, n’existe effectivement à l’horizon d’aucune science. C’est une denrée métaphysique, une abstraction du même genre que la Matière ou la Vie. Une science établit des rapports. Des relations, le plus souvent métriques, entre plusieurs objets d’expérience ; dès lors, du fait des méthodes employées, des techniques de mesure, des concepts fondateurs tel que celui de déterminisme, une science ne peut évidemment se donner pour objet d’enquête un singulier universel qui serait la Nature. Le singulier interdit toute relation, et donc toute science. La Nature c’est comme la Licorne, personne ne l’a jamais vue, même si chacun en a beaucoup entendu parler.

Faut-il en conclure que l’écologie n’existe pas, ou qu’elle n’a pas d’objet propre ?

Surtout pas dire que l’Univers n’est pas un objet. Ce n’est pas vider d’un coup la scène cosmique de ses objets propres, qui sont toujours là : les planètes, les étoiles doubles, les amas galactiques. Il en va de même pour « la Nature ». Dire que ce n’est pas un objet de science, ce n’est pas faire disparaître les corps naturels. L’écologie scientifique a pour dessein l’observation des milieux vivants et, dans ses milieux, l’étude des relations entre les singularités végétales, animales, minérales, etc. L’écologie brosse le tableau du travail de la durée, du temps passé qui a conduit à des équilibres dynamiques entre différentes formes vivantes, les matériaux dont elles se nourrissent, les régions où elles prospèrent.

Il s’agit, en chaque cas, de milieux particuliers, avec des équilibres particuliers. Le milieu des grands fonds sous-marins n’est pas celui de la montagne pyrénéenne ni de la rivière solognote. Chaque observation requiert une attention particulière à tel détail, à la pression, à la température, à la lumière, aux qualités de l’eau, de l’air, aux différentes espèces présentes dans l’écosystème, à leurs saisons migratoires. Qu’est-ce que « la Nature » dans cette diversité ? Répondre « rien » n’est offensant pour personne. Cela relève du simple constat : en retirant cette idée générale, vous ne changez pas un iota aux études de milieux que vous pouvez mener ici et là, vous les débarrassez simplement d’une métaphysique encombrante.

Quelle peut-être, dans cette perspective, la tâche de l’écologie entendue comme mouvement politique ?

Ce problème est difficile à examiner parce que les données sont très souvent biaisées. Partons d’un exemple simple. Une rivière traverse votre jardin depuis… disons, trois siècles. Jusqu’au début des années soixante-dix, douze à quinze générations ont bu l’eau de cette rivière, et depuis vingt ans elle est imbuvable à cause des nitrites dilués. L’écologie va étudier les causes pratiques de cette pollution et tenter de formuler des solutions. Son travail s’arrêtera là. Pour des raisons de coûts et d’autorité à exercer sur les pollueurs, c’est au politique de prendre le relais pour que les solutions résolutives soient appliquées. On voit clairement ici que l’écologie n’est pas politique. Elle est technique. Ce qui est politique, c’est l’autorité à exercer pour que cesse pollution considérée par l’opinion comme dommageable. Vous avez là deux composantes originaires du politique : l’opinion et l’autorité.

Il y en a une troisième qui se cache : la hiérarchie des valeurs. Considérer qu’une eau non polluée est préférable une eau polluée, c’est hiérarchiser des valeurs qui, initialement privées, deviennent publiques. De là, vous êtes renvoyé au politique en général : avec ou sans écologie, il y aura toujours des instances de pouvoir à conquérir, à organiser, pour se donner les moyens de protéger des valeurs partagées, exprimées par une opinion. Et ce politique-là a bien d’autres tâches à son horizon que la pollution et la non pollution, notamment l’ordre interne et la sécurité externe, qui sont essentiels, c’est-à-dire relatifs à l’essence du politique pour reprendre les catégories de Carl Schmitt et de Julien Freund.

Vous voulez dire que l’écologie n’est pas politique ?

Ce qui est politique dans l’écologie, c’est l’opinion publique, mais pas l’écologie en tant que telle.

Il y a tout de même des pollutions désastreuses, Tchernobyl par exemple, qui demandent des décisions politiques.

Certes, mais un pareil désastre ne devient politique que par opinion interposée, et parce qu’il s’agit de conséquences publiques d’une réalité industrielle privée, ce que ne sont pas, par exemple, une crue du Gange ou une éruption de l’Etna. En ce sens, les thèmes écologiques peuvent devenir politiques : c’est une demande d’autorité pratique, de réglementation, adressée par l’opinion au pouvoir en place. Mais la politisation des thèmes de l’écologie ne veut pas dire que l’écologie soit essentiellement politique. Elle est essentiellement scientifique et technique. C’est pourquoi les mouvements écologistes ont tort d’entrer dans le débat politique en tant qu’écologistes. Faire de la politique, c’est se donner pour but la conquête du pouvoir. Une fois au pouvoir, la tâche est d’en assumer les contraintes selon les fins propres du politique La dépollution, ici, est un moyen du politique, mais pas sa fin, laquelle, pour le dire en grec, est la survie harmonieuse de la Cité. Dans les états critiques du type Tchernobyl, la dépollution. ou la prévention de la pollution, est un des moyens d’une telle survie. Vous constaterez que dans l’ex-URSS, si rien n’est fait pour redresser les déséquilibres des milieux, alors que les moyens techniques existent, c’est bien parce que la Cité est déjà politiquement implosée.

Quels sont, à votre avis, les défauts de l’écologie politique

Le principal défaut, qui est aussi le principal danger, réside dans ce qu’elle véhicule : une mythologie de la Nature initiale, une, bonne et indivisible ; c’est un Total mi-poétique, mi-religieux, qui requiert l’aide des bonnes volontés contre les assauts des incroyants. Et nous revoilà dans la lutte des anges contre les démons. II n’est pas indifférent de constater que cette manière de comprendre le devenir de la Cité réapparait dans des moules idéologiques connus, avec des universaux coadjucateurs de « la Nature » : le Bien, le Beau, le Vrai. C’est l’essence même des politiques totalitaires. Chez les marxistes début de siècle, le mot d’ordre était sequere historiam, suivre les lois de la vérité de l’Histoire. Remplacer cela par un sequere naturam fonctionnant de la même manière c’est, sous un autre thème, avec une autre imagerie, la même utopie du Total qui se profile.

Il existe tout de même une écologie plus réservée…

Vous me parliez de l’écologie politique, je vous ai répondu là-dessus. Mais il y a effectivement d’autres écologies, notamment celle du groupe de pression « écolo » qui rassemble une diversité d’opinions extraordinaire, qui va des antinucléaires manipulés ou non par EDF et Westinghouse, aux simples aménageurs de jardins en passant par les urbanistes et les paysagistes. Avec, au milieu, une organisation planétaire comme Greenpeace. qui va sa carrière médiatique en racontant n’importe quoi, notamment sur le devenir des plates-formes pétrolières, ce qui n’empêche pas les moutons de suivre par millions. Et ce qui « fait suivre » les moutons n’a aucun rapport avec l’information scientifique. II s’agit d’autre chose.

De quoi, précisément ?

En même temps que Guy Debord publiait sa Société du Spectacle en 1967, Etienne Gilson développait des thèses équivalentes dans la société de masse et sa culture. Personne n’a relevé cette collusion, d’autant plus surprenante que Debord passait pour le pape de la contestation soixante-huitarde, tandis que Gilson, considéré comme une vieille baderne catholique et académique, représentait le modèle du néo-aristotélicien égaré dans le siècle. Gilson était pourtant le plus clair, et finalement plus moderne que Mac Luhan : la communication de masse lamine tout contenu de message au profit de sa seule forme, laquelle ne peut s’appuyer que sur des mots d’ordre simplistes, sur des idéologies frustres, qui sont les conditions nécessaires a l’universalisation du message.

L’écologie planétaire à la mode de Greenpeace tombe dans les mêmes travers, et nécessairement. L’affirmation d’une urgence, d’un désastre, vaut pour elle-même, quel que soit son contenu. Quand vient la rétractation, si elle vient (ce fut tout de même le cas pour les plates-formes pétrolières, dont l’immersion favorisait le milieu au lieu de le détruire), nul ne l’entend. Dans les faits, ce sur quoi prospère une telle organisation, c’est un mixte d’humanitarisme et de naturalisme utopiques. L’écologie initiale est largement oubliée, laissée pour compte au profit d’une cantilène désolée transformant le monde en spectacle, et la simple opinion potentielle en simulacre d’action réelle. Ce qu’on veut vous arracher, c’est votre soutien, et non vous inciter à vivre et à agir par vous-même. La vie selon Greenpeace, c’est la tranquillité du troupeau : bêlez, on s’occupera du reste. Au mieux de vos intérêts, bien sûr, c’est-à-dire des leurs : pieds et poings liés, et l’intelligence asservie.

Comme le notait Debord, on ne se révolte plus contre le système, mais en faveur de l’extension de son autorité et de ses interventions.

Ce n ‘est pas le procès de l’écologie, mais celui de la modernité en général.

Pas de la modernité, mais de la technique planétaire. Rappelez-vous sous le mot trop célèbre de Heidegger, l’essence de la technique n’est rien de technique. C’est applicable aussi à la Nature : l’essence de cette Nature n’est rien de naturel, au sens de la source claire ou de la fleur de printemps. Ce qu’on appelle nature, c’est le monde sur fond de quoi chaque homme s’apparait en tant qu’homme. La nature change avec chaque individu, elle change aussi d’un groupe à l’autre, d’une culture à l’autre. Imaginer une Nature épurée, conceptualisée, identique pour chaque homme, c’est postuler un homme-en-soi, un archétype universel dont chaque être particulier tendrait à devenir le décalque, au plus près du modèle.

Le problème, c’est que cette Nature est un leurre. Elle n’existe pas. Traversez la France de Nantes à Grenoble, le paysage infiniment vaste que vous verrez défiler est toujours aménagé. La main de l’homme a posé le pied partout, dans les montagnes et les vallées, les forêts, les rivières, les plaines, les fleuves. Où est « la Nature » ? Nulle part. La Suisse a d’autres paysages, et la Belgique, et l’Espagne ou l’Italie. Des réalités géographiques différentes, bien sûr, mais surtout des manières de les habiter différentes. En d’autres termes. Il n’existe pas de milieu inconditionné. Ce qui ne veut pas dire qu’ils sont tous détruits au sens de l’écologie.

Qu’en concluez-vous ?

Qu’il est inutile de faire de l’écologie politique, c’est une duperie, même si, à l’inverse, il faut faire pression pour que le politique ait souci des écosystèmes, puisque l’état du milieu conditionne le devenir de la Cité et de ses habitants. L’écologie politique restera toujours une variante du spectacle, au sens de Gilson et Debord, tandis que la politique écologique peut, quant à elle, être très efficace. Mais si des écologistes se sentent une fibre politicienne, il faut que leur entrée en politique soit initiée par des motifs politiques, et non par des opinions écologiques. Que dirait-on de biologistes, de physiciens ou d’éléctroniciens qui feraient de la politique au nom de leur science ? Ils paraîtraient – au mieux – un peu benêts…

Pour vous résumer : l’écologie est pleine de mythes.

Une magnifique collection d’utopies, dont la plus évidente est dans l’intitulé même de l’organisation Greenpeace. La paix verte. La Nature=les végétaux=la paix. C’est absurde. La paix est un état politique particulier, celui de la guerre surmontée. Pour maintenir un tel état, il faut déployer des moyens politiques et non des mots d’ordre iréniques. La guerre est inscrite dans l’histoire des hommes depuis la nuit des temps, elle fait partie de leur nature. Sequere naturam, dans ce cas, ce n’est pas la paix, mais le retour de la guerre. Qui se prend pour un végétal abolit du même coup le recours potentiel au droit et à la force, qui sont les deux garants de la paix. La seule promesse de Greenpeace, c’est greenwar.

Comment, à votre avis, peut-on distinguer « le naturel » à sauvegarder, du non-naturel à rectifier ?

C’est effectivement l’un des problèmes centraux de l’écologie, qu’elle a du mal à résoudre – et même à comprendre – à cause de la Nature mythique originaire dont elle est encombrée, et comme alourdie : la Nature considérée comme concept initial et fondateur empêche de penser. Tentons d’éclairer le débat. Les milieux « originaires », disons : non transformés par l’homme, n’existent plus sur notre planète. Nous avons, en vivant, tout modifié. Pour autant, notre habitat planétaire n’est pas contraire à la nature, ou, du moins, pas contraire à notre nature d’inventeurs.

Le paradoxe, c’est que nous modifions notre milieu de manière telle que nous mettons parfois en jeu notre survie. Des situations comme celles de Tchernobyl sont à cet égard exemplaires : la technique se retourne contre le technicien. Cela est vrai de toutes les techniques issues de la physique, de la chimie, de la biologie. Mais cela est vrai aussi des techniques issues de l’écologie considérée comme science, dont on ne voit pas pourquoi et comment elles échapperaient à la règle générale de l’imprévisibilité des conséquences. Qui vous garantit que vous avez tout compris d’un milieu, d’un écosystème ? Et qu’un retour à l’état antérieur est souhaitable ?

Vous ne répondez pas à ma question…

J’y viens. Pas plus que la physique ne vous dit de vérité sur l’ordre du monde, l’écologie ne vous dit de vérité sur l’ordre des milieux. En d’autres termes, il n’y a pas de naturel à sauvegarder, ni d’antinaturel à rectifier. Vous ne pouvez agir qu’au coup par coup, rectifier ce qui est à l’évidence négatif, une eau imbuvable par exemple, ou anticiper ce qui va le devenir, par exemple, réglementer les industries polluant l’eau ou l’air.

Vous avez répondu à la question en disant ce n’était pas une question. Alors, essayons de la traduire en termes concrets : comment agir à propos de Tchernobyl, ou de la pollution de la rivière que vous citiez tout à l’heure ?

Des problèmes généraux de « naturalité » qui n’ont pas de solution empirique du fait de leur abstraction, on revient donc à des problèmes pratiques. Et par votre question : « que faire ? » vous regagnez le terrain du politique : qui arbitre, dans une situation que l’opinion désigne connue un dol, comme une agression ? Vous êtes amené à retrouver les catégories classiques : il y a l’ordre interne, celui dont fait partie votre rivière, et la sécurité à l’égard de l’extérieur, que la pollution de Tchernobyl peut effectivement menacer. Dans ces cas, les décisions appartiennent au politique en tant que tel, qui doit agir avec les moyens du politique, c’est-à-dire le droit et la police à l’intérieur, l’armée à l’extérieur.

La nouveauté historique des catastrophes techniques comme celle de Tchernobyl ou celles, à venir, des sous-marins russes en train de se disloquer avec leur cargaison de matières fissibles, c’est qu’on peut imaginer avoir à intervenir à l’extérieur de nos frontières, non pour envahir un pays, mais pour éviter que les pollutions de ce pays nous envahissent. Ce problème doit être pensé politiquement après avoir été analysé écologiquement. II y a, bien évidemment, toute une gamme de réactions proportionnées, parmi lesquelles la diplomatie joue un rôle. On l’a vu récemment, lorsque les Pays-Bas ont demandé à leurs voisins d’amont une régulation du cours du Rhin. Mais si n’avez pas de poids diplomatique, vous criez dans le désert, quelle que soit la pertinence de vos raisons techniques.

Pensez-vous qu’on puisse formuler une philosophie de l’écologie ?

Si l’écologie est une science, la philosophie qui réfléchira sur l’exercice ou la portée de cette science sera, tout comme celle qui réfléchit sur la physique ou sur la biologie, une variante de la logique. On sait cela depuis le Commentaire sur la physique d’Aristote de Guillaume d’Occam : une science construit des relations entre des objets d’expérience, et la philosophie de cette science traite des relations elles-mêmes, examine leur cohérence, éventuellement les impasses auxquelles elles conduisent. J’ai fait cela dans un livre à propos de l’Univers et, en votre compagnie, à propos de la Nature. Autre chose est de réfléchir sur le « souci de la nature » qui anime les hommes. Pour aborder ce souci, il faut partir de questions empiriques. Par exemple : quelle différence y a-t-il entre la station Châtelet du R.E.R. et une clairière de la forêt de Rambouillet ?

Allez-y …

De tous les éléments que vous regardez à Rambouillet, fort peu sont là en raison d’une finalité particulière. Le sentier entretenu par les forestiers résout un problème technique, mais l’arbre, à vos yeux, n’a pas de finalité qui vous concerne. Il est là, il n’est pas fait pour vous, ni vous pour lui, Cette réalité-là, c’est ce que j’appelais tout à l’heure le monde, sur fond de quoi émerge la conscience de faire partie d’une même nature non finalisée. De longtemps, les hommes y ont perçu du sacré, d’habitat, plus tard d’agriculture ou d’industrie, les hommes ont perçu certains milieux dits naturels comme les lieux d’une fidélité : une confrontation, ne serait-ce que par le regard, avec ce qui n’a pas de destin propre.

Ici, il faut inverser la manière traditionnelle de rendre compte d’une foi : je ne suis pas fidèle par un effet de ma volonté, je suis réceptif à ce qui m’est fidèle, et la nature m’est fidèle dans le rappel qu’elle m’adresse, celui de ma non-finalité. Au sommet du Mont-Blanc ou en pleine mer, vous savez que votre existence n’est asservie à aucune fin particulière. Il est bien certain que le RER n’est pas perçu de la même manière, puisque tout y est finalisé, orienté par une utilité, jusqu’au décor, ce qui distingue celui-ci de l’art véritable. L’impression reçue s’étend même à ceci : c’est moi, utilisateur, qui suis la fin particulière d’une technique générale, technique qui asservit en imposant la rationalité de son utilisation : rationalité instrumentale, direction de circulation, horaires, etc. Le tout est englobé dans une finalité plus large, celle du rendement du système économique, puisque les transports en commun ont d’abord cette fonction-là.

Vous retrouvez l’un des thèmes de l’écologie.

Pas d’écologie comme science, laquelle aurait intérêt à éclairer un peu mieux son dessein véritable : l’étude des milieux où nous vivons. Quant au « souci de la nature », il est différent de l’écologie, même s’il motive souvent le travail des écologistes. S’intéresser aux milieux, c’est d’abord éprouver que ces milieux nous requièrent. La science ne vient qu’en un second temps, en vue de dominer ces milieux par raison instrumentale ; pour paraphraser Heidegger, l’essence de l’écologie n’est rien d’écologique : c’est la domination.

Mais que veut dire : les milieux nous requièrent ? Cela veut dire : nous avons un destin commun avec les animaux, les végétaux et les minéraux, qui est de n’avoir pas de finalité préalablement écrite, pas de sens prédéterminé. Voilà pourquoi la nature (sans N majuscule ; ce n’est pas un concept, mais une expérience quotidienne) nous est indispensable, voilà pourquoi, à mesure que nous éliminons par la technique les traces de ce qui nous permet d’éprouver notre non-finalité, nous nous mutilons. Plus les objets de la nature seront parqués, muséifiés, asservis au spectacle, plus le sens que nous pouvons donner au fait brut, d’exister ici et maintenant, sera asservi à un système de signes de substitution qui, lui, est finalisé, orienté par la rentabilité économique, c’est-à-dire par un système de pouvoir.

Qu’appelez-vous des signes de substitution ?

Un exemple dans le champ de l’écologie : celui de Michel Serres. Quand il proclame un « droit de la nature », il énonce évidemment une absurdité, mais il opère surtout une substitution. Là où le sujet de droit est actif il lui substitue un sujet passif, puisque la Nature n’intervient pas comme acteur dans le champ des valeurs propres au judiciaire. Le problème, c’est que la Nature devenue soudain sujet (passif) du droit (actif) se voit revêtue d’une signification préalable ; sa « juridification », si l’on peut utiliser le néologisme est un signe substitué à une réalité première, qui est celle de notre expérience la nature : n’a pas de signification préalable, et nous non plus. C’est d’ailleurs cette neutralité signifiante qui nous fascine dans la nature, c’est elle qui, enfant, nous fait peur dans la nuit. Une philosophie de la Nature à la manière de Serres, c’est le contraire : un asservissement, un refus du non-sens des objets de ce monde. Derrière une telle opération de substitution, il y a un système de pouvoir qui se profile, celui de l’intellectuel qui administre du sens comme les prêtres d’autrefois administraient des sacrements. Ce système de pouvoir est lui-même asservi aux impératifs des canaux de répartition et de distribution du sens des choses : l’information, le médiatique en général.

Quelles sont les solutions pratiques pour échapper à de tels travers ?

Il n’existe pas de solutions qui seraient contenues dans une philosophie de la nature, ou révélées par elle. Seuls les intellectuels doctrinaires rêvent de donner par avance des raisons à l’histoire à faire. Mais leur terrorisme de la vérité se trompe toujours ; il aboutit à l’asservissement quand, par malheur, il réussit à s’imposer. C’est l’identité des fausses philosophies d’être l’instrument de vérités préalables.

Quant à la nature, sa seule vérité est ce qu’enseigne notre coprésence avec les objets naturels : que nous ne sommes pas instrumentés en vue de quelque chose de précis, autrement dit : que nous n’avons pas de finalité préétablie. C’est ce qu’on appelle la liberté humaine, celle de la construction d’un sens jamais déjà-là. II n’y a pas de doctrine à en tirer, seulement des manières de vivre.

Si ceux qui y sont sensibles commençaient par se débarrasser du premier instrument de l’asservissement par les signes de substitution, à savoir la télévision, une grande partie des questions pratiques qu’ils se posent n’aurait plus à être formulée. L’information planétaire porte bien son nom : en véhiculant le signe et non l’objet, en confondant l’opinion et l’action, elle rend informe. Le drame, c’est que cet informe est désirable, parce qu’il fournit du sens avant même que vous ayez commis l’effort d’essayer de penser ou d’agir par vous-même.

Alors, de nouveau : que faire ?

Le titre de votre publication, Le Recours aux forêts, évoque Ernst Jünger. La figure centrale de ses dernières œuvres est celle de l’Anarque d’Eumeswill, celui dont toute la stratégie consiste à vivre sa propre vie dans un monde de signes de substitution, et malgré lui. C’est une première réponse à votre « que faire ? ».Les autres réponses sont politiques. Mais le problème, avec le politique, c’est qu’il y a un temps du politique, qui est celui de l’opinion. Celle d’aujourd’hui, en Europe tout du moins, est empâtée dans les signes de substitution, dans le confort qui les accompagne, la sécurité qui les berce. Je ne crois pas qu’un volontarisme militant suffise à la retourner, ni un réformisme visant la protection de l’environnement. Alors, il reste la vérité politique, celle qui apparait dans ce que Freund, à la suite de Carl Schmitt, appelait les circonstances exceptionnelles.

II est possible que ces circonstances naissent d’une catastrophe écologique, ou de tout autre chose encore. Ce sera à la fois, le temps des barbares (le retour d’Antée, disait Jünger) et celui des arnaques. Qui triomphera ? Comme toujours, ceux qui répondront à la question que faire ? d’une manière adaptée aux circonstances. Cette réponse-là, ils ne la trouveront pas dans les manuels scientifiques, fussent-ils d’écologie, mais dans l’action elle-même.

C’est une loi éternelle de l’histoire : aucune science, aucune technique n’asservissent l’avenir au point de le tourner en bienfait de manière assurée. Cela, le développement de l’industrie l’a assez montré. Les sciences et les techniques sont des moyens, pas des fins. Elles sont donc soumises aux circonstances du moment. L’écologie aussi : elle n’est pas une solution universelle aux retombées négatives de l’industrie qui instrumente le monde, dès lors qu’elle instrumente elle-même le monde. Et ses moyens se retourneront contre ses intentions, selon un paradoxe des conséquences que Max Weber a bien analysé.

Attendre et voir les « circonstances exceptionnelles » n’est-ce pas une forme de millénarisme, d’espérance dans l’advenue d’un Paraclet, dans le retour d’une vérité de l’Histoire ?

L’histoire n’a pas de vérité préalable. Je sais qu’il est plus tentant, plus joyeux et plus motivant de servir une Œuvre collective que de s’en exclure. Mais dès lors que le système d’exploitation spectaculaire est planétaire, comment vivre autrement qu’en retrait de lui ? On ne peut, aujourd’hui, faire de la médecine vraie qu’en dehors des institutions sociales, de la philosophie qu’à la condition de ne pas l’enseigner à l’Université, de la littérature que sous réserve d’échapper au maelström des éditeurs asservis au commerce, de l’information que confidentielle, en dehors des journaux, de la musique de création que loin de Beaubourg, etc. Même la générosité est piégée, détournée par les organisations humanitaires. Le retrait n’est donc pas volontaire, mais dicté par le système lui-même dès lors que vous rejetez tout compromis sur la servitude qu’il vous impose.

Cela veut dire : les institutions qui légitiment le système sont à ce point contraintes et conditionnées, qu’on ne peut qu’y répéter ce qui s’y dit ou s’y fait déjà. Avec des nuances, bien sûr, comme fait par exemple Greenpeace, mais toujours dans le sens du système : vers plus d’interventions, vers plus de pouvoirs pratiques. En d’autres termes, toute contestation intégrale ou intégrée a vocation non pas millénariste mais rédemptionniste : elle participe au salut du système par son extension ultra-planétaire, par sa totalisation. Présenter « la Nature » comme totale, c’est abonder dans ce sens-là, du côté d’un pouvoir mondial.

Contrairement à ce que craignent les écologistes médiatisés, leur discours a vocation à être repris. Ils vont devenir des conseillers forts écoutés, puisqu’aussi bien – au temps d’adaptation près, bien sûr – leur ambition planétaire ne peut que servir les intérêts de l’industrie et de la finance. Comme les soixante-huitards investissant la pub’ et les ministères, ils réaliseront l’inverse de ce qu’ils prétendaient, condition essentielle pour satisfaire, même partiellement, ce qui les a motivé et qui relève du mythe : exercer un pouvoir total sur une Nature totale.

À propos

- Né en 1950 à Paris et mort en 2020, Jean-François Gautier a étudié la musique et la philosophie. Docteur en philosophie, essayiste, musicographe, historien des sciences et rebouteux de campagne, il est notamment l’auteur de L’Univers existe-t-il ? (Actes Sud), Claude Debussy – La musique et le mouvant (Actes Sud) et Le Sens de l’histoire – Une histoire du messianisme en politique (Ellipses).

Membre de l’Institut Iliade depuis sa fondation, il a publié peu de temps avant sa mort en 2020 un essai sur l’esprit des polythéismes, intitulé À propos des dieux, et participé à l’ouvrage Pour un réveil européen. La lyre et le caducée réunit l’ensemble des textes de Jean-François Gautier écrits pour l’Institut Iliade, ainsi que quelques hommages de ses proches. - Ressources : Jean-François Gautier sur CITATIO.