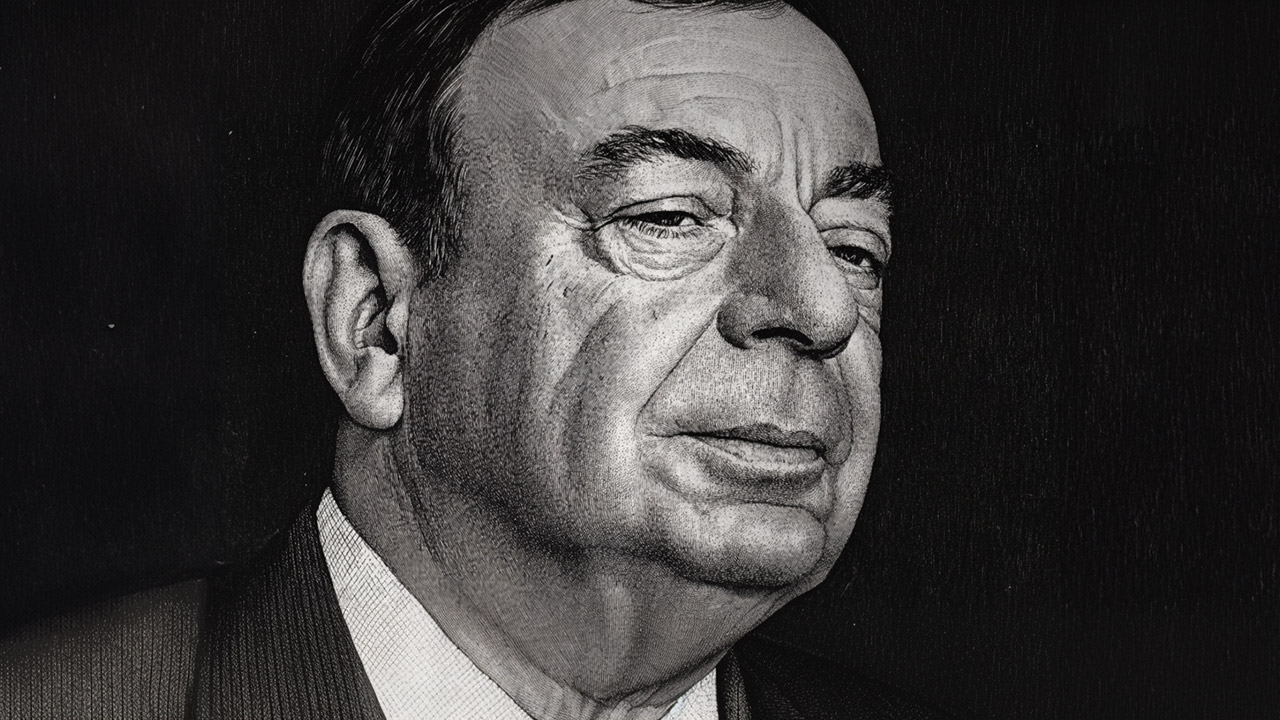

Jacques Heers, l’Histoire et la mémoire

Auteur d'une quantité d'ouvrages véritablement impressionnante, professeur réputé, chercheur infatigable et historien libre, il fut l'un des plus brillants médiévistes français et européens.

C’est encore à l’adolescence, alors que je dévorais ces collections de livres reliés qui résumaient l’histoire de l’Europe et du monde, que j’ai découvert Jacques Heers (1924-2013).

Dans le deuxième volume de l’Histoire universelle, consacré au monde médiéval, j’ai découvert un Moyen Âge très différent de celui qui était enseigné à l’école et de celui qui m’émerveillait dans les romans de chevalerie. C’était l’arrivée dans un nouveau monde, qui me ferait douter à jamais de la classification consacrée « Âge des ténèbres » et aiguiserait ma curiosité pour une période fascinante. Naturellement, Heers fut un historien qui marqua profondément mon parcours universitaire, notamment par son style indépendant et ses conclusions très méritoires pour la recherche sérieuse.

Diplômé de la Sorbonne, Jacques Heers devient professeur puis, en 1951, chercheur au prestigieux CNRS. Sur recommandation de Fernand Braudel, il est envoyé en Italie pour y mener ses recherches doctorales sur Gênes au XVᵉ siècle, qu’il soutient à la Sorbonne en 1958. Il a été assistant de Georges Duby à la faculté des lettres d’Aix-en-Provence, puis professeur dans plusieurs universités, notamment à Alger, Caen, Rouen, Nanterre et à la Sorbonne, où il a été directeur des études médiévales.

Au cours de cette brillante carrière, il a été influencé par Braudel, qui l’a « marqué, même s’il n’a pas toujours souscrit à tous ses travaux », Yves Renouard, grand spécialiste de l’histoire de l’Italie, et Duby, qui a eu selon lui une « influence indéniable » sur ses travaux et qui l’a toujours bien traité, même si tous deux ne partageaient pas les mêmes opinions politiques.

Publié en 1992, Le Moyen Âge, une imposture est un ouvrage provocateur qui démystifie les principaux mythes généralement associés à cette période historique. Dans l’avant-propos, l’auteur affirme : « Bien souvent nos sociétés intellectuelles s’affichent ouvertement racistes. Non pas au sens où nous l’entendons ordinairement, c’est-à-dire condamnations ou mépris des civilisations, mœurs ou religions différentes des nôtres, mais par une étonnante propension à mal juger de leur passé. » C’est cette mauvaise appréciation du Moyen Âge que Heers réfute dans cet ouvrage. Pour lui, le Moyen Âge proprement dit n’a jamais existé, car la division du temps historique en différentes périodes chronologiques n’est qu’une convention qui ne correspond pas à la réalité. Ainsi, il affirme que « chaque société s’invente des boucs émissaires, réflexe pour justifier des échecs ou mécomptes, pour surtout entretenir des animosités » et considère que « Moyen Âge » et « Renaissance » sont des mots inventés.

Dans une excellente interview accordée à La Nouvelle Revue d’Histoire en 2007, Jacques Heers a expliqué l’opposition entre histoire et mémoire, à propos de son livre L’Histoire assassinée, en affirmant que « l’histoire et la mémoire n’ont rien de comparable. Elles sont même incompatibles. » Pour cet historien, c’est une question qui touche à la situation actuelle, car aujourd’hui, on pense que faire mémoire, c’est faire l’Histoire. Comme il l’explique, « la mémoire, c’est la célébration ou le rappel de ce qui s’est passé dans la vie d’un individu ou d’une communauté. Mais, dans une telle démarche, il n’y a qu’une optique et l’on ne trouve nulle confrontation ou critique. Tandis que l’histoire est une reconstruction artificielle et critique tenant compte des différentes optiques. »

Un exemple est celui de l’importance des épices. Dans sa thèse de doctorat, Heers est arrivé à la conclusion que le commerce des épices en Méditerranée aux XIVᵉ et XVᵉ siècles a été surestimé par les historiens. En réalité, le blé, le sel et d’autres produits avaient beaucoup plus d’importance que les épices, tant en volume qu’en valeur dans les échanges. Même Braudel, qui a toujours évoqué l’importance des épices dans les échanges commerciaux de cette période, a reconnu la valeur scientifique des conclusions des travaux de Heers. Ainsi, à la thèse selon laquelle la chute de Gênes et de Venise aurait été provoquée par les Portugais lorsqu’ils ont découvert la route maritime des Indes par le cap de Bonne-Espérance pour rapporter à meilleur prix le poivre et les épices, Heers répond : « Le poivre et les épices étaient-ils à l’origine de la fortune de Venise et de Gênes ? Nullement. Gênes a dû sa première fortune à la guerre et Venise au blé et au sel. »

Enfin, une autre question analysée par Heers, qui suscite encore aujourd’hui la controverse, est celle de l’importance des Arabes dans la transmission et la redécouverte de la pensée grecque en Europe. Là encore, il s’agit d’un aspect surestimé, car l’enseignement de la pensée grecque en Occident « n’a jamais cessé dans les écoles cathédrales puis dans les toutes premières universités. L’on se servait alors de traductions latines des textes grecs d’origine que les clercs et les érudits de Constantinople avaient pieusement gardés et largement diffusés. Les traductions du grec en langue arabe et de l’arabe en latin, que l’on attribue généralement à Avicenne et à Averroès, sont apparues relativement tard, alors que tous les enseignements étaient déjà en place en Occident et que cela faisait plus d’un siècle que la Logique, directement inspirée d’Aristote, était reconnue comme l’un des sept « arts libéraux » du cursus universitaire. »

Les principaux travaux de Jacques Heers ont bouleversé les idées préconçues et révélé une réalité très différente de celle qui est encore communément acceptée aujourd’hui. À l’heure où l’histoire européenne est tant attaquée, il est temps de revenir à un maître.

Duarte Branquinho

1ᵉʳ juillet 2025

Source : sol.sapo.pt