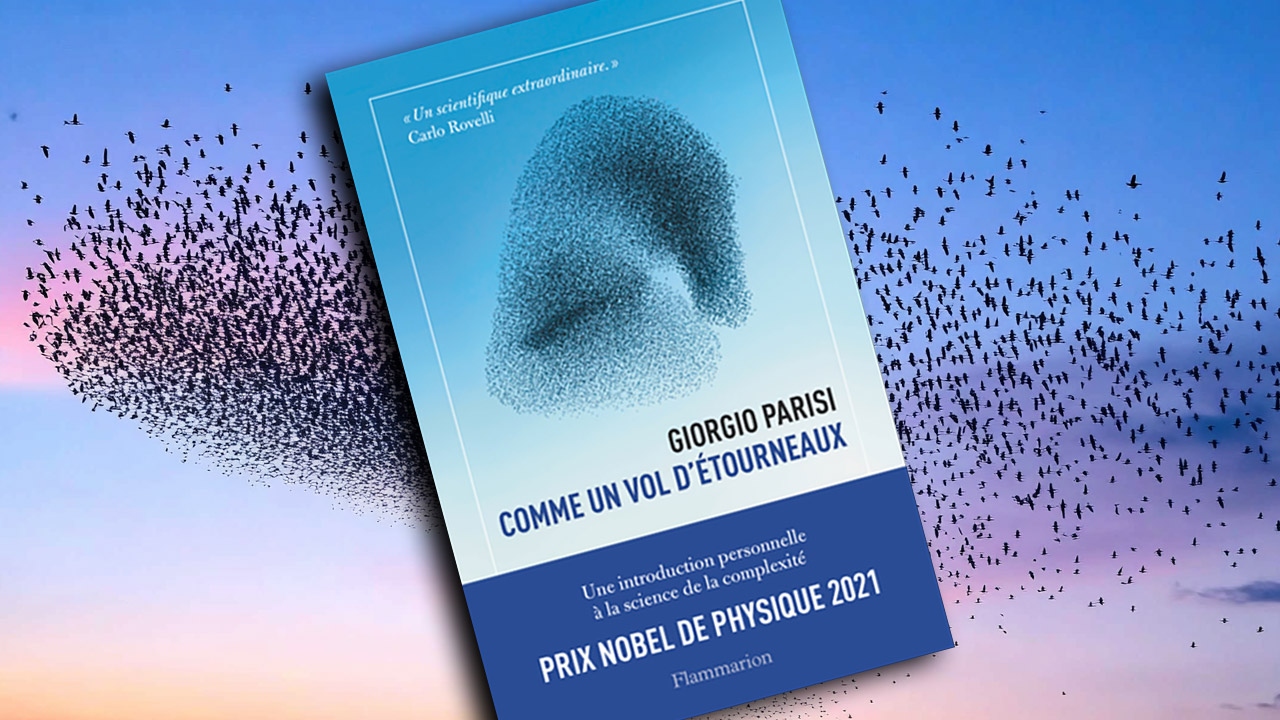

Comme un vol d’étourneaux, de Giorgio Parisi

Décoré du prix Nobel de physique en 2021 pour ses travaux sur « l’interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques », Giorgio Parisi signe la même année chez Rizzoli (Flammarion, 2022) un ouvrage entre autobiographie et vulgarisation scientifique, Comme un vol d’étourneaux : introduction personnelle à la science de la complexité. Dans ce livre, l’auteur tente d’ouvrir une fenêtre sur le « chaos » qui, s’il semble imprédictible, constitue aujourd’hui une notion permettant d’appréhender des phénomènes et des comportements au sein de nombreuses disciplines.

Comme le suggère le sous-titre du livre, l’introduction de Giorgio Parisi à ses domaines d’études est « personnelle », surtout au sens où il alterne les anecdotes de sa vie de physicien, et des exemples tirés de ses travaux. À travers les huit parties de son ouvrage — parmi lesquelles « les transitions de phase, des phénomènes collectifs », « échange de métaphores entre la physique et la biologie », ou encore « comment naissent les idées » —, deux problématiques principales ressortent : la complexité exponentiellement croissante des systèmes étudiés par les diverses sciences, et la place que doivent occuper ces dernières dans la société contemporaine. Par un usage ciblé et pertinent de métaphores heuristiques, l’auteur plante les germes d’une intuition globale sur la compréhension des systèmes complexes, de la physique à la sociologie en passant par la biologie.

Le fil conducteur du physicien italien se confond avec son effort de compréhension de l’évolution des systèmes composés de très grands nombres d’acteurs en interaction, où le formalisme mathématique s’applique autant au domaine animal qu’à celui de la physique des matériaux. Entre 2005 et 2008, Parisi participe aux premières observations tridimensionnelles des « murmures » d’étourneaux, ces nuées vespérales d’oiseaux dont l’évolution semble à la fois imprédictible et pourtant coordonnée. En effet, jusqu’ici, seules des photographies — donc des projections toujours bidimensionnelles — avaient été effectuées, ne permettant pas de recueillir suffisamment d’informations sur les formes de ces ballets aériens de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’étourneaux. Ces nouvelles observations tridimensionnelles ont permis de découvrir plusieurs choses sur ces vols singuliers. Tout d’abord, la densité d’oiseaux est significativement plus importante aux périphéries des murmures qu’en leurs centres, ce que les chercheurs interprètent comme un moyen de se protéger des prédateurs en évitant l’isolement d’oiseaux excentrés. Plus surprenant encore, les étourneaux en vol ne semblent pas se soucier de la distance de leurs congénères, mais simplement de la position relative de leurs plus proches voisins : si l’on dilatait un murmure en multipliant les distances entre chaque paire d’oiseaux, le mouvement global de la « forme » serait le même à un facteur de taille près.

Cette dernière observation semble suggérer une « organisation » — au sens le plus propre du terme, proche de sa racine « organique » — de réseau, dont chaque étourneau serait un nœud. À travers cet exemple, Giorgio Parisi met en lumière l’écueil d’une approche qui ne serait que « quantitative » et ne prendrait pas en compte les « phénomènes émergents » lors du passage à une échelle plus importante, en restant à une science descriptive plutôt qu’explicative.

Le physicien relate ensuite ses années d’études, à Rome, il y a cinquante ans. Dans un contexte contrastant drastiquement avec notre modernité hyperconnectée — en termes de diffusion des connaissances, de réalisations d’expériences — le progrès scientifique apparaît, à l’instar de l’Histoire, comme ouvert. Il faut donc être attentif tant aux nouveaux outils de cartographie qu’aux nouveaux reliefs observés pour explorer le plus efficacement ces terres inconnues sans se laisser uniquement ballotter par les flots.

En l’occurrence, l’un des points forts de ce livre est d’insister sur l’importance des phénomènes émergents — des changements qualitatifs survenant à partir d’une certaine échelle de changements quantitatifs. Par exemple, une seule molécule d’eau ne « fond » pas, car le phénomène de fusion ne prend sens qu’à partir d’une certaine échelle, à partir de l’accumulation d’une certaine quantité de molécules. Mais à l’échelle d’une unique molécule, la transition entre l’état solide et l’état liquide n’a rien de particulier, si ce n’est une augmentation progressive de l’« agitation » de cette dernière.

Lorsqu’un système composé de plusieurs agents passe d’un premier état à un second, on parle de « transition de phase ». Il en existe deux types. Les transitions de phase du premier ordre révèlent et manifestent un palier au moment de la transition : par exemple, la température de la glace qui fond n’augmente plus au-delà de 0 °C, et toute l’énergie fournie au « système » est utilisée pour le changement vers l’état liquide, et ce jusqu’à ce que la totalité du système ait changé d’état ; alors seulement, la température pourra de nouveau augmenter.

En revanche, pour ce qui est des transitions de phase du second ordre, la transformation se fait sans palier, et est donc continue. Souvent, elles consistent en un passage entre un état totalement ordonné, et un état totalement désordonné. Prenons l’exemple d’un aimant — qui à l’échelle microscopique peut être résumé à un réseau d’aimants en chaque atome le constituant, tous orientés dans la même direction, causant la force magnétique macroscopique. Un aimant que l’on chaufferait perdrait progressivement son aimantation jusqu’à un point où le réseau le constituant serait totalement désordonné : les atomes, initialement figés dans le réseau cristallin, disposeraient tour à tour de suffisamment d’énergie pour s’affranchir des contraintes du réseau et changer d’orientation de manière aléatoire ; et au bout d’une certaine température, le réseau aurait une distribution totalement uniforme, mais désordonnée, alternant des orientations dans un sens ou dans l’autre des aimants microscopiques.

Ce sont ces systèmes, comportant des transitions de phase aux contours flous, qui intéressent l’auteur de l’ouvrage, et en particulier ce que l’on appelle les « verres de spin ». En effet, le verre — bien que semblant solide — est en réalité un liquide d’une viscosité extrêmement élevée. Sa transition de phase du solide vers le liquide est non seulement une transition du second ordre, mais qui plus est une transition qui peine de plus en plus à progresser, à mesure qu’elle se rapproche de son état d’équilibre (ici l’état solide).

De la même façon, il existe plusieurs alliages métalliques dont les transitions de phase magnétique ressemblent à celle du verre : ils semblent peiner à atteindre un état d’équilibre de réseau totalement ordonné. Le plus souvent, et ce notamment dans les métaux ferromagnétiques purs, chaque nœud du réseau a tendance à adopter l’orientation majoritaire de ses voisins, à mesure que la température diminue : cela permet au système de globalement converger vers un état totalement ordonné. Cependant, dans des alliages — mélanges de différents métaux — ou encore des métaux comportant des impuretés, certains nœuds du réseau auront à l’inverse tendance à s’orienter en opposition à leurs voisins, qui eux cherchent pourtant à s’aligner avec eux… Ainsi, à mesure que le taux d’impuretés augmente, l’aisance du système à s’uniformiser diminue.

À la suite de ces considérations relevant essentiellement de la physique, Giorgio Parisi termine son ouvrage par plusieurs réflexions plus méta-scientifiques, et épistémologiques. Il critique notamment l’usage des métaphores en sciences — en tout cas ses modalités contemporaines — conduisant trop souvent à des dévoiements et des contresens, en particulier dans les médias : par exemple, l’expression « code génétique » a produit selon lui une vision bien trop mécaniste de l’ADN, qui contredit notamment la capacité d’auto-modification récemment découverte de cette dernière.

Il décrit également les étapes du raisonnement scientifique et mathématique dans la résolution d’un problème : le fil des idées est souvent discontinu et comporte son lot de sauts intuitifs purement fortuits, parfois même dans des contextes totalement différents. La formalisation par le langage vient souvent après coup, durant la phase de rédaction rigoureuse des résultats visant à les publier.

Ce livre présente donc plusieurs notions clés, dans des domaines subtils que de nombreuses sciences en viennent à étudier dès lors que le système considéré comporte un grand nombre d’agents en interaction (physique des matériaux, statistique, épidémiologie, éthologie, sociologie, etc.). Ces phénomènes émergents, où le tout ne semble pas réductible à l’addition quantitative de ses parties, comportent souvent des états d’équilibres aux délimitations floues, sans pour autant être dénués de sens.

Comme le note Giorgio Parisi :

« Un seul neurone ne constitue pas une mémoire, plusieurs neurones mis ensemble, oui. Le même discours est valable pour les briques : savoir comment une brique est faite est une chose, la science de l’architecture en est une autre. »

Sylvain Héliaz

Le 14/06/2025

Giorgio Parisi, Comme un vol d’étourneaux : introduction personnelle à la science de la complexité, Paris, Flammarion, 2022, 208 p.