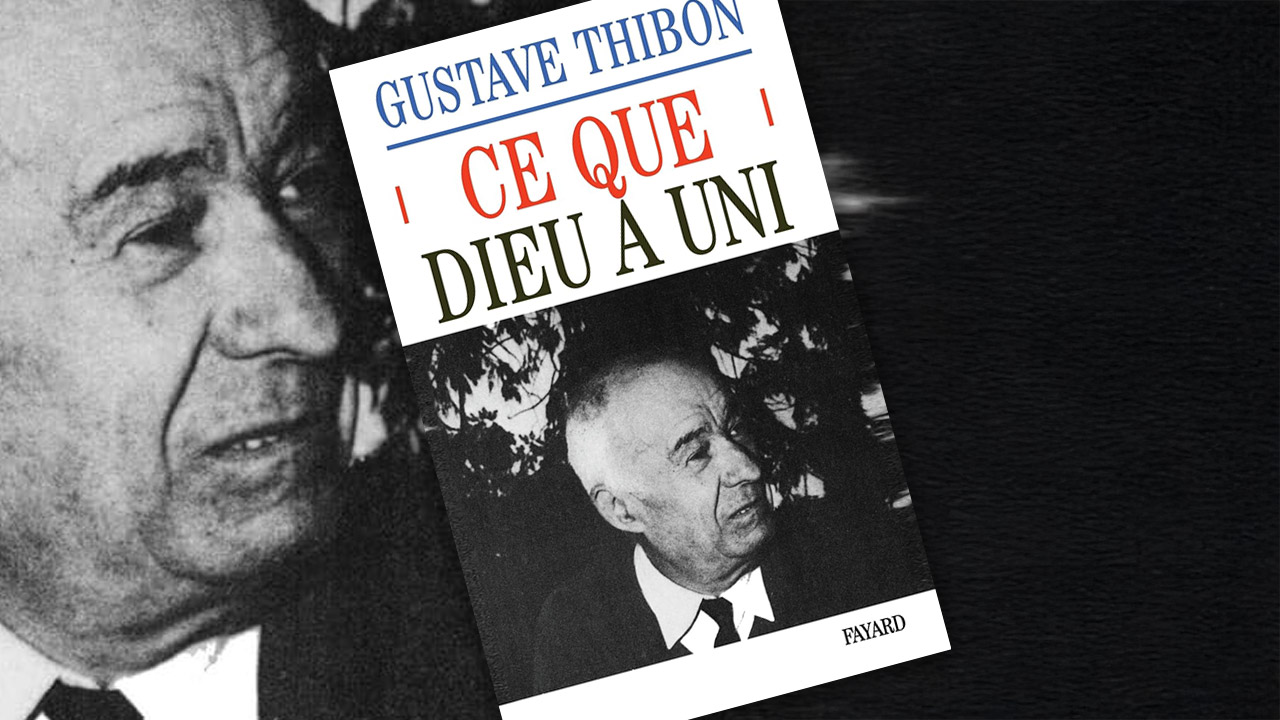

Ce que Dieu a uni, de Gustave Thibon

Dans cette recension de Ce que Dieu a uni, Michaël De Carvalho, de la promotion Léonard de Vinci, explore la pensée exigeante de Gustave Thibon sur l’amour, le mariage et la fidélité. Face à la crise spirituelle du monde moderne, Thibon défend l’unité vivante des couples enracinés contre la masse uniforme et sans liens.

« La création, dans sa diversité infinie, forme un ensemble harmonieux dont toutes les parties sont liées entre elles et vivent les unes par les autres. De l’atome à l’ange, de la cohésion des molécules à la communion des saints, rien n’existe seul ni pour soi. Dieu n’a créé qu’en unissant. Le drame de l’homme, c’est de séparer. Il se coupe de Dieu par l’irréligion, il se coupe de ses frères par l’indifférence, la haine et la guerre, il se coupe enfin de son âme par la poursuite des biens apparents et caducs. Et cet être séparé de tout projette sur l’univers le reflet de sa division intérieure : il sépare tout autour de lui ; il porte ses mains sacrilèges sur les plus humbles vestiges de l’unité divine ; il émiette jusqu’aux entrailles de la matière. L’homme atomisé et la bombe atomique se répondent. La métaphysique de la séparation est la métaphysique même du péché. Mais, comme l’homme ne peut pas vivre sans un simulacre d’unité, ces parties de lui-même, disjointes et tuées par le péché, se rejoignent, en tant que mortes, non plus comme les organes d’un même corps, mais comme les grains de sable du même désert. La séparation appelle la confusion, la rupture l’uniformité. Il n’y a plus d’artisans libres et originaux, mais une « masse » de prolétaires ; il n’y a plus de chefs vivants et responsables, mais des trusts, des bureaux et des états totalitaires ; il n’y a plus de couples qui s’aiment d’un amour unique, mais une beauté standard et une sexualité mécanisée. Il n’est pas d’autre moyen de salut que le retour à l’unité dans la diversité. »

Retrouver l’unité dans la diversité. C’est ce que Gustave Thibon tente de rappeler avec cet essai sur l’amour, Ce que Dieu a uni, publié en 1945. Dans le prolongement de ces précédents ouvrages, dans lesquels il a montré les voies de ce retour sur le plan religieux et social, notre philosophe tente ici de placer le même éclairement dans les problèmes de l’amour humain.

Introduction : amour humain, amour divin ?

L’amour humain n’est pas essentiel à l’amour divin, nous explique Gustave Thibon. Tant de saints n’ont pas eu besoin d’éprouver l’amour humain pour aller à Dieu, non pas par mépris de cet amour, dit-il, mais parce que c’était pour eux une forme trop étroite, trop limitée de communion.

Il reste que l’amour humain peut, mais pas nécessairement, être une porte vers l’infini. Peut-il être un chemin ? Un obstacle ? Il peut être les deux pour Gustave Thibon suivant l’accueil que nous faisons à cet amour.

L’amour peut être une porte vers Dieu, un élan vers le divin. Il peut être aussi un obstacle, il peut sombrer vers l’insignifiance, la démesure et nous faire oublier l’essentiel car il est aussi une façon de nous distraire dans le plaisir, dans une communion facile, un égoïsme à deux.

L’amour doit mener au-delà de l’amour, il y a un germe, un présentiment d’éternité qui doit se dégager. Au fond, ce qu’on reçoit dans le premier émoi de l’amour, nous dit Thibon, c’est une semence, une graine sur laquelle on doit veiller tout au long de la vie et qu’on doit nourrir de tous les changements qui se produisent dans le temps. Tel est ici le rôle de l’homme, celui d’engager l’avenir. C’est là l’honneur de l’homme. L’homme est un animal capable de faire des promesses pour reprendre le mot de Nietzsche, et ajoutons, capable de les tenir.

Ce que croit profondément Gustave Thibon, c’est que le mouvement de l’amour est un mouvement qui tend vers l’unité devant l’être complémentaire chez qui nous recevons ce qui nous manque, « ce que nous attendions depuis toujours », et au-delà, « c’est que nous éprouvions le sentiment du sacré ». Cet amour, on l’appelle Dieu, nous dit Thibon et il faut reconnaitre que parmi les nombreuses religions qui s’offrent à l’humanité, seul le christianisme nous apprend que Dieu est amour :

« Je ne reconnais que deux vérités absolues. L’une est d’ordre métaphysique : Dieu est. L’autre est d’ordre surnaturel : Dieu est amour ».

Nous nous intéresserons principalement ici à ce qui fait le cœur de l’ouvrage, à savoir, la conception du mariage chez Gustave Thibon et ce qu’il entend par l’unité et la fidélité entre l’homme et la femme.

I. Le mariage, entre enracinement et sacrifice mutuel

Pour Gustave Thibon, le mariage est fait pour l’homme et non l’homme pour le mariage. Et les livres de Gustave Thibon, Ce que Dieu a uni, en 1945, La Crise moderne de l’amour, en 1953, insistent sur l’enracinement, l’exigence sociale.

Un mariage est conditionné par tant de hasards (de situations, de rencontres, de la fortune, des sentiments, etc.) qu’il serait ridicule de s’avancer dans ce domaine armé de règles mathématiques.

Même dans les unions les plus éclairées, il y a une part de saut dans l’inconnu, de pari, au sens pascalien du mot.

Chez notre paysan-philosophe, l’enracinement social est un facteur très important, aussi bien sur tout ce qui a trait à l’amour qu’à d’autres aspects de la vie de l’homme comme le mariage. En effet, l’identité du milieu social, culturel, et même géographique, est dans le mariage un facteur favorable, non une condition absolue.

À ce titre, nous rencontrons aisément beaucoup de catastrophes dans les mariages entre cultures et ethnies différentes. Or, le mariage tend à un partage des destinées, nous dit Thibon. Sans aucun doute, il est bon d’avoir la même façon de concevoir la vie. Quand il n’y a pas dans le mariage les conditions d’enracinement requises, il faut alors la compensation d’un plus grand amour. Thibon précise que bien que le social soit important, il n’est pas une condition absolue, rappelons-le. Faisant sienne la pensée d’un grand seigneur : « La profondeur des rapports entre les êtres est une question de niveau personnel plus que de milieu social. »

Mais il est vrai, que l’identité du milieu social paraît une des conditions centrales du bonheur conjugal. Quant aux unions entre personnes de milieux différents, elles doivent être l’exception car elles exigent, de part et d’autre, des qualités individuelles qu’on ne saurait demander à la masse des hommes.

Continuons dans cette logique. Dans une union entre individus du même milieu, les habitudes, les goûts, les besoins communs, – les mœurs, – contribuent à cimenter l’harmonie. Dans le cas contraire, tout le poids du passé des deux époux tend, en quelque sorte, à les désunir.

Un mariage doit être l’union intime de deux âmes, là est le véritable mariage d’amour plutôt que d’autres mariages qui naissent de la vulgaire soif d’un bonheur superficiel et immédiat, d’un bonheur imperméable au devoir : « celui qui se marie sans consulter autre chose en lui que la concupiscence des yeux et l’orgueil de la vie, comme dit saint Paul, le jour où la lassitude ou une nouvelle passion l’envahiront, risque fort d’écouter, encore une fois, « la voix de son cœur » et d’exercer à nouveau « son droit à l’amour ». »

Les conditions de la vie à deux

Concernant la vie à deux, Gustave Thibon continue en nous expliquant que l’union des époux doit reposer sur quatre choses : la passion, l’amitié, le sacrifice et la prière.

Ils ne seront qu’une seule chair, nous dit l’Évangile. Le mariage ne peut se concevoir sans une attraction sexuelle réciproque. Deux écueils sont pourtant à éviter : l’absence d’attrait sexuel et le primat de l’attrait sexuel. Le mariage doit aboutir à la plénitude sexuelle, un attrait des sexes, assumé, couronné et dépassé par l’esprit : « Ni la communauté de milieu ou de caste, ni l’estime réciproque, ni le sens du devoir social ou religieux ne peuvent suppléer la passion charnelle absente. »

Mais une union fondée sur le seul attrait des sexes n’est pas non plus une union vraiment humaine : « Séparées des racines, la tige et les fleurs se flétrissent, mais la racine à son tour pourrit, que ne prolongent et ne dominent plus la tige et les fleurs. »

La vie à deux doit être un réalisme total, un réalisme centré en haut, mais étendu à tout l’homme. Les époux doivent s’élever, non en renonçant à la chair comme les ascètes, mais, ce qui est peut-être plus difficile, en entraînant la chair dans l’ascension de leur âme.

Dans le mariage, le maximum de la plénitude sexuelle réciproque ne peut être atteint que si chacun des époux consent à sacrifier, dans une certaine mesure, sa plénitude sexuelle individuelle. Le vrai sacrifice nourrit l’âme, le refoulement l’empoisonne. Car, en effet, le mariage seul ne résout pas la question sexuelle. Cela est d’autant plus vrai si l’on fait de la question sexuelle un absolu, si l’on divinise la chair séparée de l’âme (le culte du bas-ventre, la sexolâtrie sont une des plaies de notre temps).

L’amour des époux, pour être vraiment de l’amour et non une duperie de l’instinct, doit être aussi une amitié. Nietzsche écrit que tout homme, avant de se marier, devrait se poser cette question : Pourras-tu causer avec cette femme tous les jours de ta vie ? De fait, il n’y a pas de pire solitude que de vivre aux côtés d’un être avec lequel on ne communie pas : « La chair, en tant que telle, n’est pas la porte de l’âme. »

L’instinct sexuel, c’est l’isolement, nous dit Thibon. C’est aussi la guerre. C’est également l’indifférence à l’égard de la personnalité. Car l’instinct cherche son propre assouvissement, et non l’être singulier qui l’assouvit.

Or, l’amitié permet aux époux de se comprendre. L’amitié, elle, pénètre l’objet aimé, vit de sa vie, épouse son âme. Ainsi, elle détruit la solitude intérieure qui affecte les êtres que l’instinct seul rapproche. L’amitié est aussi porteuse de paix ajoute-t-il. Car elle corrige et domine la tension inhérente au dualisme sexuel. Dans l’amour des sexes, elle conserve l’ardeur et apaise le conflit. Enfin, l’amitié rend à la personne sa place dans l’amour et restitue l’unité stable de deux êtres élus l’un par l’autre et irremplaçables l’un pour l’autre.

Enfin, un mariage heureux ne peut se concevoir sans un sacrifice mutuel. Nul paradoxe ici, explique Thibon : « On ne prend pas une épouse, on se donne à elle. Se marier, c’est peut-être la façon la plus exclusive de ne plus s’appartenir. » Le secret du bonheur conjugal, c’est d’aimer cette dépendance.

De nos jours, on ne sait plus être fidèle parce qu’on ne sait plus se sacrifier, écrivait déjà Thibon en 1945. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui. Tant d’hommes n’aiment que pour leur joie immédiate.

II. Unité et fidélité : de la communion de l’amour à la vérité de l’âme

« L’amour est pur lorsque, en lui, la soif du bonheur s’efface devant la passion de l’unité. Tant que deux êtres ne sont liés l’un à l’autre que par le désir d’être heureux, ils ne s’aiment pas, ils sont séparés. Aimer ne consiste pas à mettre en commun deux joies, mais deux vies. »

Véritable analyste de l’amour humain, Gustave Thibon précise que de toutes les valeurs humaines, l’amour est celle qui promet le plus et qui tient le moins. En effet, aucune ne s’impose avec une fatalité plus ardente, aucune non plus n’est aussi soumise à l’usure et au mensonge.

« Aimer, écrit magnifiquement Saint-Exupéry, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder l’un l’autre dans la même direction. » Thibon rajoute, en chrétien : c’est regarder et marcher ensemble du côté de Dieu.

La communion des êtres : complémentarité et unité

Pour Gustave Thibon, l’union ne suffit pas, c’est vers l’unité qu’il faut aspirer. L’union est toujours plus ou moins extérieure, dit-il. Elle n’abolit pas la séparation entre les êtres, mais les attache par des liens qui peuvent toujours se rompre ou même se transformer en chaînes. Il est des êtres, écrit Thibon, dont l’âme est si mêlée à la nôtre que nous avons besoin d’eux, non seulement pour nous épanouir, mais pour exister.

L’union est imparfaite et partielle car elle porte soit sur des goûts, des intérêts ou des devoirs soumis aux changements alors que l’unité c’est autre chose.

L’unité atteint le « fond éternel des êtres et domine ainsi les vicissitudes des besoins et des passions. » Tout âme aspire obscurément à cette plénitude. Et Thibon rajoute : La formule de l’union, c’est : être avec, celle de l’unité : être dans. « Demeurez en moi et moi en vous »

Plus concrètement, et à titre d’exemple, deux personnes qui s’aiment sont irréductibles l’une à l’autre et, en même temps, elles ne font qu’un dans leur amour tandis que deux machines fabriquées en série sont parfaitement semblables et parfaitement séparées : leur différence est purement spatiale et numérique. Cela ne veut pas dire ici qu’il y a confusion. En effet, l’unité n’est pas la confusion car la rupture des limites n’entraîne pas l’abolition des différences. En l’espèce, il y a communion dans la différence. L’homme et la femme sont complémentaires et non interchangeables, c’est-à-dire faits pour l’unité. Car, rien de ce qui est complémentaire (c’est-à-dire fait pour l’unité) n’est interchangeable et tout ce qui est interchangeable est nécessairement séparé.

Pour Thibon, l’unité est réservée à l’amour transcendant : Dieu seul est un, et les unions humaines se rapprochent ou s’éloignent de l’unité suivant qu’elles participent plus ou moins à l’amour divin, comme décrit en introduction.

Gustave Thibon écrit : ne pouvoir aimer que ce qu’on estime est un signe de santé dans l’amour, car la santé se définit ici par l’unité, l’harmonie entre l’esprit et la passion. Au pôle opposé, réside la passion anarchique, étrangère à l’âme qu’elle asservit. « Que sait-il de l’amour, celui qui n’a pas été contraint de mépriser ce qu’il aime ? » (Nietzsche)

En parlant de la preuve de l’amour par la chair, il explique que le désir physique, même pur, ne peut suffire à matérialiser l’amour dit parfait car il représente peu de chose et est réduit à lui-même. En effet, bien que cela soit un élément essentiel, il rajoute également deux autres sources – après le corps, la première source, cette « preuve » par la chair – le moi, avec cette volonté d’appropriation (la formule : posséder une femme est très révélatrice), de domination, de conquête. Et, dernière source : l’âme, pour qui l’union physique est la manifestation extérieure et le symbole sensible du don de soi spirituel.

Il faut trouver l’unité entre la chair et l’âme : « Dans le véritable amour, c’est l’âme qui enveloppe le corps. » Thibon aimait à citer ce mot de Nietzche. Fusion entre les qualités et la substance : on aime d’abord l’être pour des qualités, puis on finit par aimer ces qualités parce qu’elles sont à l’être cher.

Cette recherche d’unité est aussi vraie pour toute chose vivante, l’amour exige la totalité organique : « nous voulons tout donner à l’objet aimé et tout recevoir de lui ; nous lui demandons de partager toutes nos richesses et de combler tous nos vides. »

Cette idée d’organicité de l’amour que développe Thibon est tout à fait pertinente car cette idée nous fera comprendre par la suite le mécanisme de la mort de l’amour.

Car qu’est-ce qui caractérise un tout vivant, sinon l’unité interne et l’interdépendance des parties ? Il suffit de l’ablation d’un seul organe important pour entraîner sa mort. Il en va exactement de même pour l’amour : « La loi d’ici-bas, écrit Thibon, est qu’aucune valeur supérieure ne se suffit à elle-même et que le plus haut dépend toujours du plus bas. Ainsi la croissance d’une fleur dépend non seulement du grain de chlorophylle qui assimile les rayons du soleil, mais aussi de l’humus de la terre et de l’eau de l’arrosage. »

« Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ». Pour notre cher Gustave Thibon, la grâce du grand amour humain est de retrouver le chemin de l’unité.

La fidélité : un renouvellement constant

« L’homme boitera toujours par le sexe, et pourtant il est au milieu », disait Chesterton. Il boitera par excès de laxisme ou de rigorisme, mais aussi par une contradiction qu’il tient à lui-même. À cause de cette contradiction qu’il ne cherche pas à surmonter, Gustave Thibon est tour à tour, et parfois simultanément, écrit sa biographe Danièle Masson, démystificateur et panégyriste de l’amour. « Coïncidence de deux égoïsmes », « combinaison d’un besoin et d’un hasard » : sa conception de l’amour rejoint celle des grands pessimistes comme Pascal, Stendhal ou Proust : croyant aimer l’autre, on aime sa propre ivresse, et le miroir complaisant de soi-même. Or, « Aimer, c’est avoir faim ensemble, et non pas se dévorer l’un l’autre ».

Gustave Thibon, lui, se fait l’apôtre de la fidélité au nom des exigences de la vie en société et parce que l’équilibre de la cité conditionne l’équilibre des individus. Plus naturellement, son goût de la stabilité, de l’encrage, de l’enracinement, du lien organique – il était très marqué par Ludwig Klages, sentant dans le monde, en son infinie diversité, une harmonie organique – qui unit aux choses comme aux êtres lui a toujours inspiré une vie de répugnance pour toute rupture d’engagement. Et, pour lui, en cette défense de l’indissolubilité du mariage, la foi chrétienne et les racines paysannes pèsent tout naturellement.

Si nous voulons définir la fidélité dans son essence, nous pouvons dire, sans se tromper, qu’elle tient dans le refus du changement. Le sens commun place la fidélité parmi les plus hautes valeurs humaines. Ce n’est pas un simple hasard que des mots comme « mobile », « changeant » ou « inconstant » appliqués à un homme ont bien souvent un sens péjoratif. L’époux, l’ami, le prêtre, fidèles sont ceux qui ne changent pas. Or, la fidélité est-elle alors la négation du devenir ? Pas nécessairement. Car la résistance au changement ne saurait être considérée comme une valeur absolue et universelle. Dans certains cas, l’abandon au changement est qualité.

« L’amour n’est pas une étincelle éphémère issue de la rencontre de deux désirs, c’est une flamme éternelle jaillie de la fusion de deux destinées », écrit Thibon. Rester fidèle à l’amour c’est rester fidèle à la destinée commune qui vient de naître. « La vraie fidélité consiste à faire renaître indéfiniment ce qui est né une fois – ces pauvres germes d’éternité déposés par Dieu dans le temps, que l’infidélité rejette et que la fausse fidélité momifie. » Pour le dire autrement, il s’agit de perpétuer l’échange organique, et pour ce faire, infléchir tout changement dans le sens d’un renouvellement de la fidélité.

Conclusion

L’Amour décrit par Gustave Thibon se veut être le cœur du catholicisme mais Thibon nous met aussi en garde. À la manière des faiblesses qu’il dénonce dans les démocraties contemporaines, il montre que ces dernières sont essentiellement liées à l’ignorance de la réalité humaine, de ses limites et de ses possibilités. « Le XVIIIe siècle n’a pas connu l’homme », écrit le philosophe français Maine de Biran. Il en va de même pour l’Amour.

Un trop plein d’amour ne peut qu’être néfaste pour les hommes. Un amour débordant, démesuré allant jusqu’à l’amour de l’Autre peut conduire à des folies pour les hommes et en particulier pour les Européens.

Pour revenir sur le XVIIIe siècle, c’est ce siècle qui a vu s’affirmer l’idéal démocratique et les philosophes du siècle n’ont connu que l’humanité. L’amour de l’humanité, de l’Autre, ne connait pas l’homme car elle ne réalise plus une communauté vivante et « une » dans sa diversité, mais une « masse » uniforme et sans liens :

« Purifier, organiser les inégalités en vue d’une égalité plus profonde, plus précisément, mettre l’inégalité au service de l’unité », propose Thibon.

Michaël de Carvalho – Promotion Léonard de Vinci